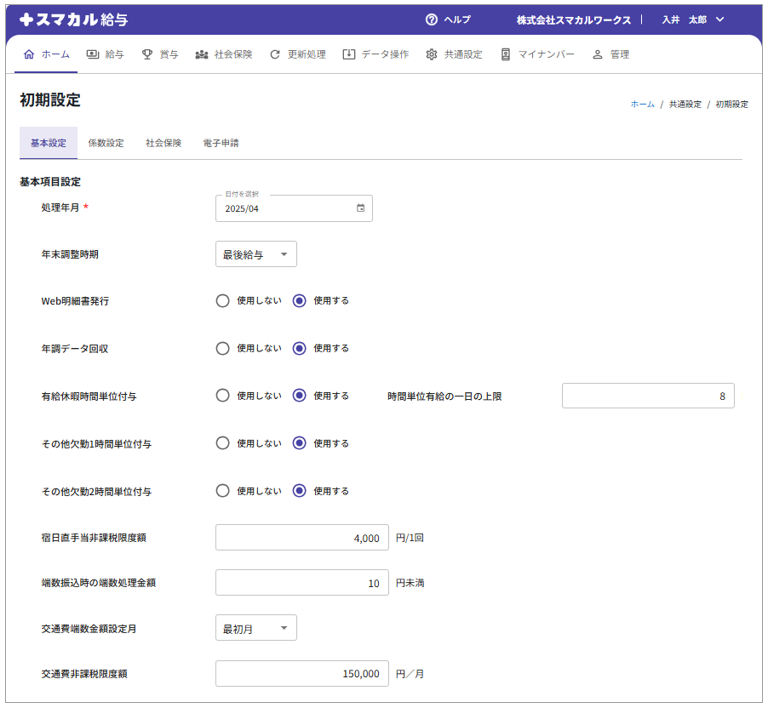

初期設定

基本設定

基本設定タブでは、処理年月、年末調整時期、各種アラート表示の設定を行います。

①共通設定メニューから[初期設定]を開きます。

②「基本設定」タブを開き、処理年月や年末調整時期等の項目を設定後、[登録]をクリックします。

★・・・必須項目

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 処理年月 ★ | 導入のタイミングと合わせて処理年月を登録します。 ここで登録した処理年月は、各種帳票や賃金台帳等に反映されます。 毎月の給与確定や賞与確定後に月次更新を行う事で、翌月へ進みます。 |

| 年末調整時期 | 年末調整計算の時期を指定します。 ○給与年調 当年1~11月の給与と賞与をすべて支払った後、12月の給与支給時に行う場合 ○賞与年調 当年中の給与をすべて支払った後、12月最後の賞与支給時に行う場合 ○単独年調 当年中の給与・賞与の支給完了後、独立して年末調整計算を行う場合 ※その年の給与・賞与の確定と月次更新後に実施します。 |

| Web明細書発行 | Web明細書発行機能を使用するかを指定します。 |

| 年調データ回収 | 従業員が入力・登録した年末調整データをスマカル給与に取り込む機能を使用するかを指定します。 ※現バージョンではこの機能はお使いいただけません。 |

| 有給休暇時間単位付与 | 年次有給休暇を時間単位で付与するかを指定します。 |

| 時間単位有給の一日の上限 | 「有給休暇時間単位付与」が「使用する」の場合に表示されます。 時間単位有給休暇の1日の取得上限を入力します。 |

| その他欠勤1/2 時間単位付与 |

「その他項目名設定」で登録する「その他欠勤名1及び2」について、時間単位で付与するかを指定します。 |

| 宿日直手当非課税限度額 | 宿日直手当の1回あたりの非課税限度額を入力します。この限度額を超えた部分は課税所得となります。 なお、宿日直手当の非課税限度額上限は1回あたり4,000円です。 |

| 端数振込時の端数処理金額 | 端数振込をする場合に、端数処理を行う金額の単位を入力します。 なお、端数振込をしない場合は「1円」と入力します。 |

| 交通費端数金額設定月 | 数ヶ月分の交通費を各月に分割計算する場合に、端数をどの月に加算するかを指定します。 例)3ヶ月分の交通費10,000円を分割で支払う場合 ○最後月の指定 ○最初月の指定 1ヶ月目 3,333円 1ヶ月目 3,334円 2ヶ月目 3,333円 2ヶ月目 3,333円 3ヶ月目 3,334円 3ヶ月目 3,333円 |

| 交通費非課税限度額 | 交通機関等を使用した通勤手当のひと月あたりの非課税限度額を入力します。 人事マスタの交通費入力時のチェック金額となります。 |

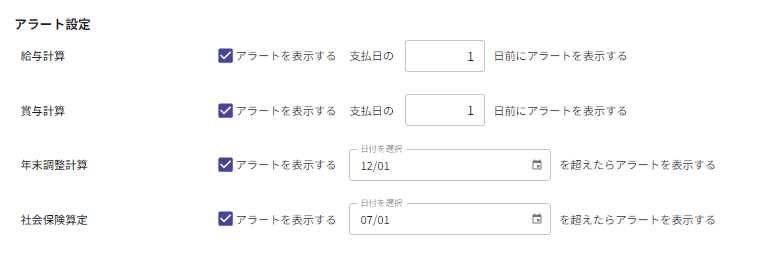

アラート設定

スマカル給与では、給与計算などの処理に関してアラートメッセージを表示できます。

アラートメッセージを表示するタイミングを設定します。

①共通設定メニューから[初期設定]の「基本設定」タブを開きます。

②各処理時の「アラートを表示する」にチェックを入れると、アラート日数を入力する項目が表示されます。

任意の日数や日付を設定し、[登録]をクリックします。

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 給与計算 | 給与支払日前にアラートメッセージを表示する場合、日数を入力します。 |

| 賞与計算 | 賞与支払日前にアラートメッセージを表示する場合、日数を入力します。 |

| 年末調整計算 | 年末調整でアラートメッセージを表示する場合、日付を入力します。 |

| 社会保険算定 | 社会保険算定でアラートメッセージを表示する場合、日付を入力します。 |

その他項目名設定

その他項目名設定では、任意に名称を設定できる一部項目について、その名称を登録します。

①共通設定メニューから[初期設定]の「基本設定」タブを開きます。

②各項目の名称(全角半角含めて7文字以内)を入力し、[登録]をクリックします。

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| その他欠勤名1/2 | 看護休暇や介護休暇等、既存の勤怠項目のほかに欠勤に関する項目を使用したい場合に入力します。 |

| その他社保名1/2(給与) | 給与計算時、既存の社会保険項目のほかに社会保険に関する控除項目を使用したい場合に入力します。 ※「社会保険」タブで「貴社厚生年金種類:両方」を選択した場合は、システムが自動的に「その他社保名1」を「厚生年金基金」の項目として使用しますので、「厚生年金基金料」等の名称を入力してください。 未入力の場合は、「健保・厚保一括入力」に基金の項目が表示されません。 |

| その他社保名1/2(賞与) | 賞与計算時、既存の社会保険項目のほかに社会保険に関する控除項目を使用したい場合に入力します。 |

係数設定

係数設定タブでは、所定労働時間や残業割増率などの係数を設定します。

①共通設定メニューから[初期設定]の「係数設定」タブを開きます。

②賃金の計算期間や所定月間労働日数などを設定し、[登録]をクリックします。

| 項目名 | 桁数 | 内容 |

|---|---|---|

| 締切日 | ー | 賃金台帳の賃金の計算期間を計算するために使用されます。末日の場合は、31と入力します。 |

| 計算期間 | ー | 賃金台帳の賃金の計算期間を計算するために使用されます。プルダウンから選択します。 ○当月 ○前月 |

| 支給日 | ー | 給与の支給日を指定します。末日の場合は、31と入力します。 |

| 支給月 | ー | 給与の支給月を指定します。 ○当月払い ○翌月払い |

| 所定月間労働時間 | 時間3桁 分2桁 |

各時間単価を自動算出するための所定月間労働時間を入力します。 但し、人事マスタの時間単価、遅刻・早退の各単価を登録して残業手当、遅早減額を計算する場合は入力不要です。 |

| 所定月間労働日数 | 整数2桁 小数2桁 |

欠勤単価を自動算出するための所定月間労働日数を入力します。 但し、人事マスタの欠勤単価を登録して欠勤減額を計算する場合は入力不要です。 |

| 日給計算区分 | ー | 日給者、及び日給+時給者の基本給を算出するときに使用する計算条件を選択します。 チェックボックスにチェックを入れた項目が計算式に反映されます。 基本は「基本給=(出勤日数)×日額単価」です。 例)有給日数と病欠日数にチェックを入れた場合 基本給=(出勤日数+有給日数+病欠日数)×日額単価 |

| 日給者端数処理 | ー | 日給者の支給額を計算するときの円未満(小数点第1位)の端数処理を指定します。 ○切り捨て ○切り上げ ○四捨五入 |

| 時給者端数処理 | ー | 時給者の支給額を計算するときの円未満(小数点第1位)の端数処理を指定します。 ○切り捨て ○切り上げ ○四捨五入 |

| 時給者時間端数処理 | ー | 時給者の労働時間に1時間未満の「分」の部分が生じた場合に、時間換算する際の端数処理を指定します。なお、端数処理は小数点第3位で行います。 例)「月間労働時間=187時間20分、端数処理:切り捨て」の場合、 187+(20÷60)=187.333333・・・・ 端数処理は小数第3位で行い、結果は「187.33時間」となります。 ○切り捨て ○切り上げ ○四捨五入 ○端数処理なし |

残業割増率・単価計算の設定

自社の残業割増計算ルール(就業規則)に従い、各種割増率を設定後、[登録]をクリックします。

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 普通残業 | 普通残業手当計算時の割増率を入力します。 |

| 深夜残業 | 深夜残業手当計算時の割増率を入力します。 |

| 休日残業 | 休日残業手当計算時の割増率を入力します。 |

| 法定休日残業 | 法定休日残業手当計算時の割増率を入力します。 |

| その他1残業/その他2残業 | 普通、深夜、休日、法定休日、超過残業以外の時間外手当を支給する場合に、その割増率を入力します。 |

| 超過残業 | 60時間超の法定割増賃金率を入力します。 |

単価計算の設定

残業手当等の時間単価を自動計算する際の基礎賃金((A)~(D))に含める項目をプルダウンから選択します。複数選択も可能(「項目設定」で「使用有無:使用」を選んだ項目が表示されます)。

選択後、[登録]をクリックします。

なお、人事マスタの各時間単価を直接登録している場合は、ここでの設定は無効となります。

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 時間単価 | 残業手当の時間単価を計算する際の基礎賃金に含める項目を選択します。 |

| 欠勤単価 | 欠勤減額の時間単価を計算する際の基礎賃金に含める項目を選択します。 |

| 遅刻単価 /早退単価 | 遅刻/早退減額の時間単価を計算する際の基礎賃金に含める項目を選択します。 |

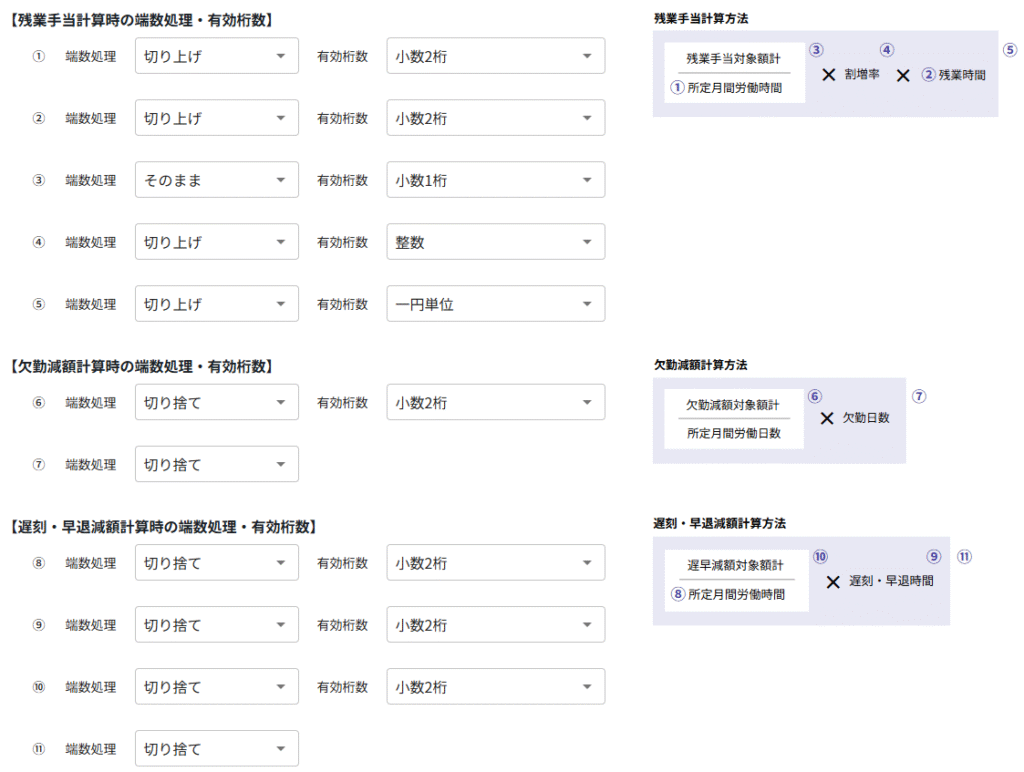

各種端数処理・有効桁数の設定

残業手当、欠勤減額、遅刻・早退減額の計算における端数処理と有効桁数を設定します。

各手当計算方法の計算式を参照し、①~⑪の端数処理と有効桁数を設定します。

設定が終わったら、[登録]をクリックします。

【端数処理について】

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| そのまま | 端数処理は一切行いません。 そのままの数字を計算上の数字とします(15桁以内)。 |

| 切り捨て | 指定された有効桁数の次の位で切り捨て処理をします。 |

| 切り上げ | 指定された有効桁数の次の位で切り上げ処理をします。 |

| 四捨五入 | 指定された有効桁数の次の位で四捨五入処理をします。 |

【有効桁数について】

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 整数 | 小数点第1位で端数処理を行い、計算は整数で行います。 |

| 少数1桁 | 小数点第2位で端数処理を行い、計算は小数第1位までの数字で行います。 |

| 少数2桁 | 小数点第3位で端数処理を行い、計算は小数第2位までの数字で行います。 |

| 少数3桁 | 小数点第4位で端数処理を行い、計算は小数第3位までの数字で行います。 |

| 一円単位 | 計算結果の1円未満について端数処理を行ます。 |

| 十円単位 | 計算結果の10円未満について端数処理を行います。 なお、十円単位を選択する場合、 端数処理は「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」を指定してください。 「そのまま」を選択すると、10円単位の処理は行われません。 |

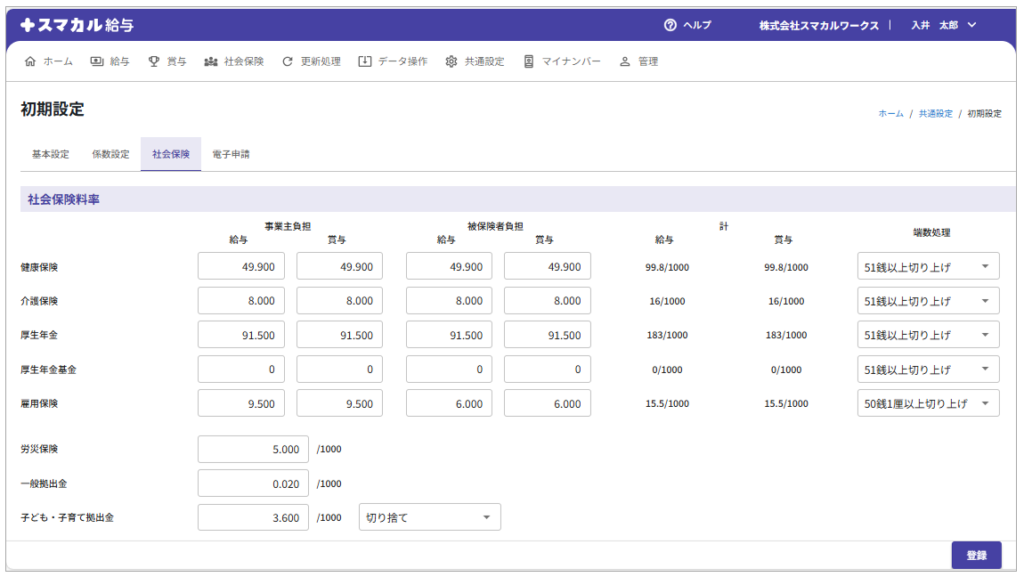

社会保険

社会保険料率や算定に関する項目を設定します。

社会保険・拠出金料率設定

①共通設定メニューから[初期設定]の「社会保険」タブを開きます。

②社会保険の各保険料率や端数処理を設定し、[登録]をクリックします。

健康保険、介護保険、厚生年金の料率を変更した場合は、「社会保険料変更」を参照し、新しい保険料を反映させてください。

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

|

健康保険 |

加入している保険の事業主、被保険者の保険料負担率と、それぞれの端数処理(被保険者負担額を算出するときの1円未満の端数処理)を設定します。 |

| 雇用保険 |

加入している保険の事業主、被保険者の保険料負担率と、それぞれの端数処理(被保険者負担額を算出するときの1円未満の端数処理)を設定します。 |

| 労災保険 | 現在の労災保険料の事業主負担率を設定します。 |

| 一般拠出金 | 現在の一般拠出金労率を設定します。 この料率は「労働保険 概算 確定保険料申告書」の一般拠出金の算出に使用されます。 |

| 子ども・子育て拠出金 | 子ども・子育て拠出金の保険料率と端数処理(算出時の1円未満の端数処理)を設定します。 ※端数処理は「切り捨て、切り上げ、四捨五入」から選択 |

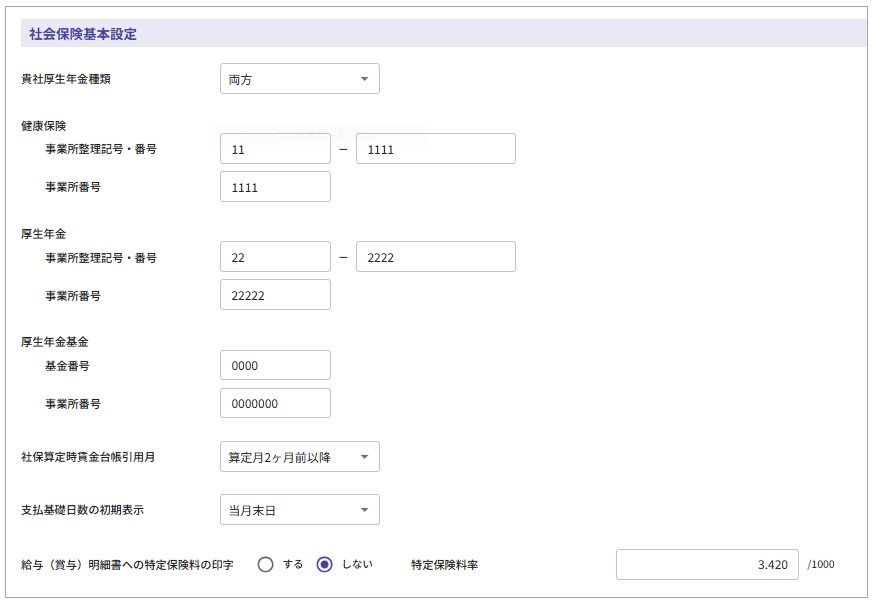

社会保険基本設定

①共通設定メニューから[初期設定]の「社会保険」タブを開きます。

②社会保険基本設定の各項目を入力し、[登録]をクリックします。

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 貴社厚生年金種類 | 加入している厚生年金の種類を選択します。 ○厚生年金保険 ○厚生年金基金 ○両方 |

| 健康保険/厚生年金 事業所整理記号・番号/事業所番号 |

健康保険、厚生年金の事業所整理記号・番号及び事業所番号を入力します。 |

| 厚生年金基金 基金番号/事業所番号 |

厚生年金基金の基金番号番号及び事業所番号を入力します。 |

| 社保算定時賃金台帳引用月 | 定時決定及び随時改定時、賃金台帳から引用する月を指定します。 ○算定月2ヶ月前以降 ○算定月3ヶ月前以降 ○算定月4ヶ月前以降 |

| 支払基礎日数の初期表示 | 定時決定及び随時改定時における支払基礎日数の初期表示を指定します。 ○当月末日・・・当月暦日を表示します。 ○前月末日・・・前月暦日を表示します。 |

| 給与(賞与)明細書への特定保険料の印字 | 給与賞与明細書に特定保険料の印字有無を指定します。 ○する ○しない 「する」を選択した場合は特定保険料率を設定します。 |

| 特定保険料率 | 特定保険料率を入力します。 |

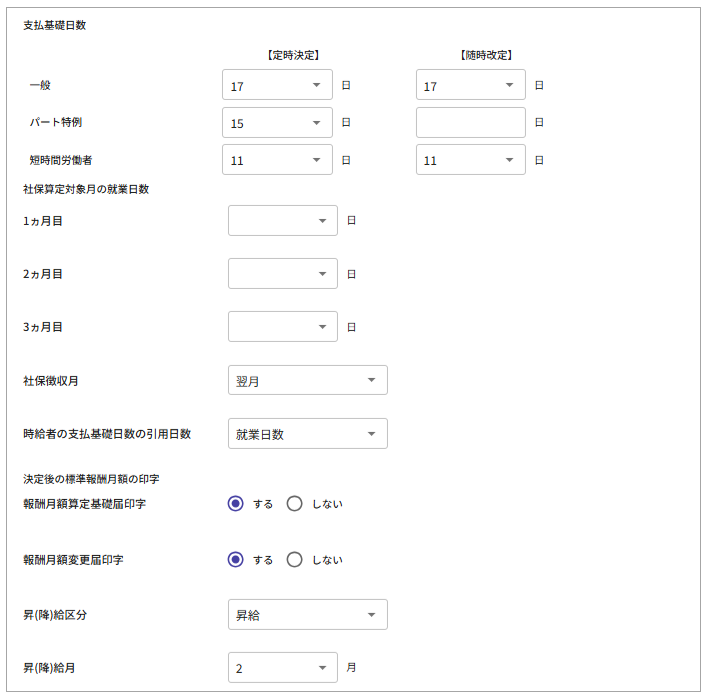

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 支払基礎日数 | 定時決定及び随時改定時における一般就労者、パート特例、短時間労働者の支払基礎日数を入力します。 |

| 社保算定対象月の就業日数 | 社保算定対象月の就業日数を入力します。 |

| 社保徴収月 | 社保改定後の引落開始月を指定します。 ○翌月 ○当月 |

| 時給者の支払基礎日数の引用日数 | 人事マスタの支払区分が「時間給」の場合のみ、支払基礎日数の引用日数を指定します。 ○就業日数 ○出勤日数 |

| 報酬月額算定基礎届印字/ 報酬月額変更届印字 |

決定後の標準報酬月額を各帳票に印刷するかを選択します。 ○する ○しない |

| 昇(降)給区分 | 定時決定及び随時改定時における昇給または降給があるかを選択します。 ○なし ○昇給 ○降給 |

| 昇(降)給月 | 昇(降)給区分で「昇給」または「降給」を選択している場合に表示されます。 定時決定及び随時改定時における昇給または降給がある場合に、「昇(降)給月」を設定します。 |

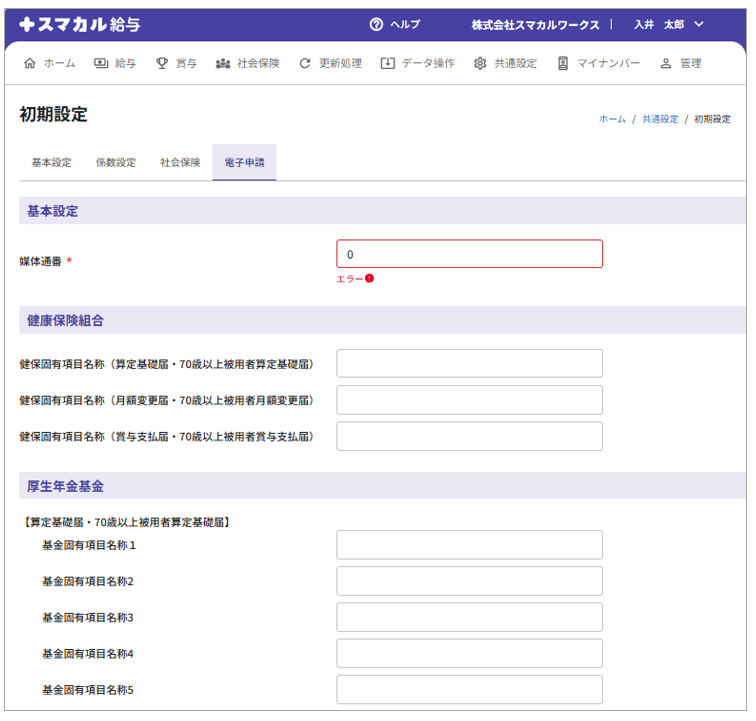

電子申請

初期設定の電子申請タブでは、日本年金機構が提供する届書作成プログラムとの連携情報を登録します。

①共通設定メニューから[初期設定]の「電子申請」タブを開きます。

②媒体通番や各項目を入力し、[登録]をクリックします。

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 媒体通番 | 電子申請届書作成プログラムで使用する媒体通番を入力します。 |

| 健保固有項目名称 | 各健康保険組合が独自に設定している項目名称を入力します。 |

| 基金固有項目名称 | 各基金(企業年金基金や厚生年金基金など)が独自に設定している項目名称を入力します。 |