人事マスタ

人事マスタの登録方法を説明します。

共通設定メニューから[人事マスタ一覧]を開き、対象従業員の検索と表示をします。

(検索方法は「従業員の登録・検索、賃金台帳」を参照してください。)

◆基本情報

◆住所

◆各種設定

◆扶養親族

◆社会保険

◆振込銀行情報

◆支給・控除・単価

◆交通費

⚠注意

人事マスタを編集した場合は、必ずタブ単位で登録を行ってください。

登録をせずに別のタブへ移動すると、編集した内容は元に戻ります。

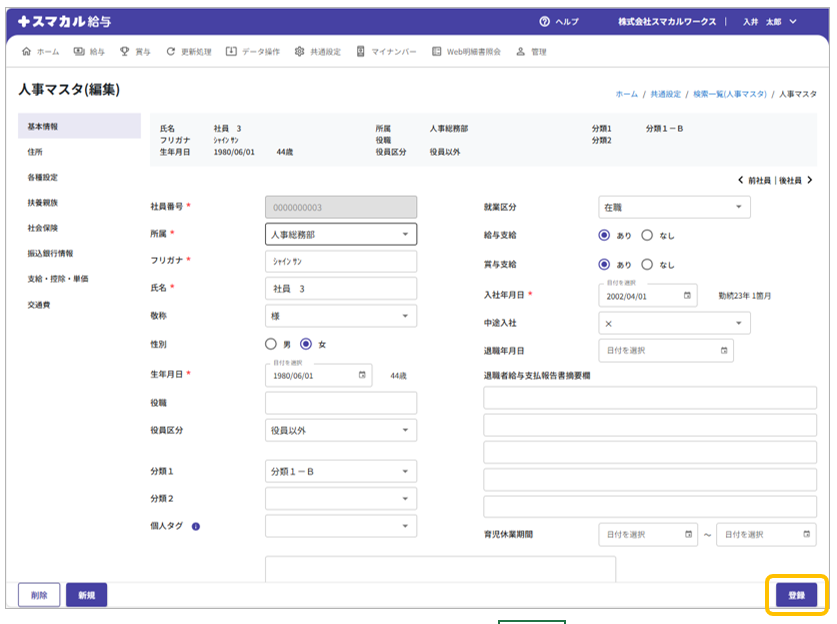

基本情報

従業員の社員番号や氏名・生年月日等、基本の情報を登録します。

「基本情報」タブを選択し、後述の項目一覧を参考に情報を入力後、[登録]をクリックします。

★・・・必須項目

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 社員番号 ★ | 他の従業員と重複しない固有の番号を10桁までの数字で入力します。 |

| 所属 ★ | 所属マスタで登録した所属先を選択します。 |

| フリガナ ★ | 従業員氏名のフリガナを入力します。 ※英数かな・カナの全角文字は、自動的に半角になります。 ※姓と名の間に、半角スペースが必要です。 ※スペースを含めて、30文字までの入力が可能です。 |

| 氏名 ★ | 従業員の氏名を入力します。 ※姓と名の間に、全角スペースが必要です。 ※スペースを含めて、15文字までの入力が可能です。 |

| 敬称 | 給与明細書に印字する敬称を選択します。 ○様 ○殿 ○空白 |

| 性別 | 管理上の性別を選択します。 ○男 ○女 |

| 生年月日 ★ | 西暦で生年月日を入力します。入力後、年齢が自動表示されます。 |

| 役職 | 役職名を入力します。 |

| 役員区分 | 役員かどうかを選択します。初期表示は「役員以外」です。 ○役員以外 ○役員(含む兼務役員) |

| 分類1/分類2 | 分類マスタで登録した分類を選択します。 |

| 個人タグ | 個人タグマスタで登録した個人タグを選択します。 |

| 就業区分 | 就業区分を選択します。初期表示は「在職」です。 在職:在職中の場合に選択します。 休職:休職中の場合に選択します。 退職:退職の場合に選択します。 退職(死亡):死亡退職の場合に選択します。 |

| 給与支給 | 給与の支給があるかを選択します。 「なし」を選択した場合、給与計算の対象外となります。 ○あり ○なし |

| 賞与支給 | 賞与の支給があるかを選択します。 「なし」を選択した場合、賞与計算の対象外となります。 ○あり ○なし |

| 入社年月日 ★ | 西暦で生年月日を入力します。入力後、勤続年数が自動表示されます。 |

| 中途入社 | 年度の途中入社に該当するかを選択します。 |

| 退職年月日 | 退職年月日を入力します。「就業区分:退職/退職(死亡)」が選択されている場合、入力必須項目となります。 |

| 退職者給与支払報告書摘要欄 |

退職者給与支払報告書の摘要欄に記載する内容を入力します。 |

| 育児休業期間 | 育児休業を取得した場合に、休業開始日と終了日を入力します。 |

| メモ項目1~3 | 各項目ごとに最大500文字まで入力できます。 従業員に対する特記事項等、情報として残しておきたい内容を入力します。 |

住所

従業員の住所情報を登録します。複数登録が出来るので、転居前の情報も確認できます。

「住所」タブを選択し、後述の項目一覧を参考に情報を入力後、[登録]をクリックします。

★・・・必須項目

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 転居日 ★ | 転居日を入力します。 |

| 郵便番号 ★ | 従業員の住所の郵便番号を入力します。入力後、住所の都道府県名と市区町村名が自動的に入力されます。 |

| 都道府県/市区町村 ★ | 従業員の住所の都道府県名と市区町村名を入力します。 郵便番号を入力すると、自動的に入力されます。手入力も可能です。 |

| 町域名 | 町域名を入力します。 |

| その他 | マンション名と部屋番号など、都道府県/市区町村/町域名に含まれない部分を入力します。 |

| 市区町村コード | 郵便番号を入力すると、従業員の住民税納付先の市区町村コードが自的に入力されます。手入力も可能です。 |

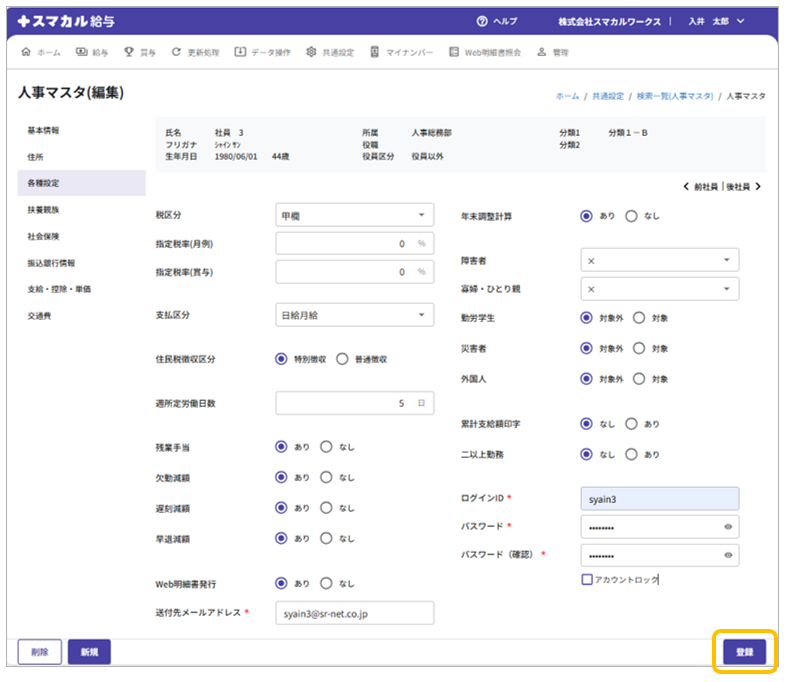

各種設定

従業員の税区分や支払区分、障害者や寡婦・ひとり親等の情報を登録します。

「各種設定」タブを選択し、後述の項目一覧を参考に情報を入力後、[登録]をクリックします。

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 税区分 | 当該の従業員の税率の適用区分を指定します。 税計算不要:源泉所得税の計算を行いません。 甲欄:甲欄を適用します。 乙欄:乙欄を適用します。 |

| 指定税率(月例)/(賞与) | 給与/賞与について、この指定税率を入力すると、税区分の指定に関係なく、ここで指定された税率で所得税を計算します。 |

| 支払区分 | 給与の支払形態を指定します。 ○月給 1ヶ月単位で給与が支給される従業員です。 通常、支給額が変動しない従業員を指します。 ○日給月給 1ヶ月単位で給与が支給される従業員です。 残業手当、遅早減額等が適用される従業員です。 ○日給 1日毎の単価で計算する従業員です。 「日額単価」に出勤日数を乗じたものが、基本給(支給項目No1)にセットされます。 ○時間給 時間単位で計算する従業員です。 「時給単価1~3」と「時給時間1~3」を乗じたものが、基本給(支給項目No1)にセットされます。 ○日給+時間給 1日毎の単価計算と時間単位での計算を組み合わせた従業員です。 「日額単価」に出勤日数を乗じたものと、「時給単価1~3」と「時給時間1~3」を乗じたものが、基本給(支給項目No1)にセットされます。 |

| 住民税徴収区分 | ○特別徴収 「在職」「休職(支給あり)」「在職(支給なし)」「甲欄」「税計算不要」の従業員は「特別徴収」で登録してください。 ○普通徴収 「退職」「退職(計算あり)」「退職(死亡)」「乙欄」の従業員は「普通徴収」で登録してください。 人事マスタを新規で作成する場合、基本的に「特別徴収」を選択します。 従業員の就業区分が「退職」に変わるタイミングで「普通徴収」に変更してください。 従業員の税区分が「甲欄」から「乙欄」に変更になった場合は、「徴収区分」を「普通徴収」に変更してください。 |

| 週所定労働日数 | 週所定労働日数を入力します。 |

| 残業手当 | 残業手当の支給対象かを指定します。 支給対象の場合は「あり」、支給対象でない場合は「なし」を選択します。 |

| 欠勤減額/遅刻減額/早退減額 | 欠勤減額及び、遅刻早減額の対象かを指定します。 控除対象の場合は「あり」、控除対象でない場合は「なし」を選択します。 |

| 年末調整計算 | 当該の従業員が年末調整を行うかを指定します。 ○あり 年末調整を行います。 ○なし 年末調整を行いません。中途退職者の源泉徴収票を作成する場合も「なし」を選択します。 |

| 障害者 | 該当するものを選択します。 ✕ :一般障害者・特別障害者いずれにも該当しない 一般:一般障害者に該当する 特別:特別障害者に該当する |

| 寡婦・ひとり親 | 該当するものを選択します。 ✕ :寡婦・ひとり親いずれにも該当しない 寡婦:寡婦に該当する ひとり親:ひとり親に該当する |

| 勤労学生/災害者/外国人 | 該当するものを選択します。 該当する場合は「対象」、該当しない場合は「対象外」を選択します。 |

| 累計支給額印字 | 給与/賞与明細書を印字する際、今回の支給分も含めた年初からの課税額の総累計額を印字するかを選択します。 印字する場合は「あり」、印字しない場合は「なし」を選択します。 |

| 二以上勤務 | 二か所以上の適用事業所に勤務しているかを選択します。 該当する場合は「あり」、該当しない場合は「なし」を選択します。 |

| Web明細書発行 | Web明細書発行の対象かを指定します。 この後、ユーザーIDやパスワード等を入力して登録ボタンをクリックすると、送付先メールアドレス宛てに「登録完了メール」が送付されます。 |

| 送付先メールアドレス | 「Web明細書発行:あり」の場合、入力必須項目となります。 Web明細書に関する通知等の送付先メールアドレスを指定します。 |

| ログインID | 「Web明細書発行:あり」の場合、入力必須項目となります。 従業員がスマカル給与へログインする際のユーザーIDを登録します。 ※半角英数字で入力します。 ※最大255文字まで設定できます。 |

| パスワード/ パスワード(確認) |

「Web明細書発行:あり」の場合、入力必須項目となります。 従業員がスマカル給与へログインする際のログインパスワードを登録します。 ※半角英数字8文字以上で設定します。 ※最大100文字まで設定できます。 |

| アカウントロック | 従業員のログインIDにロックをかける場合は、チェックを付けます。 |

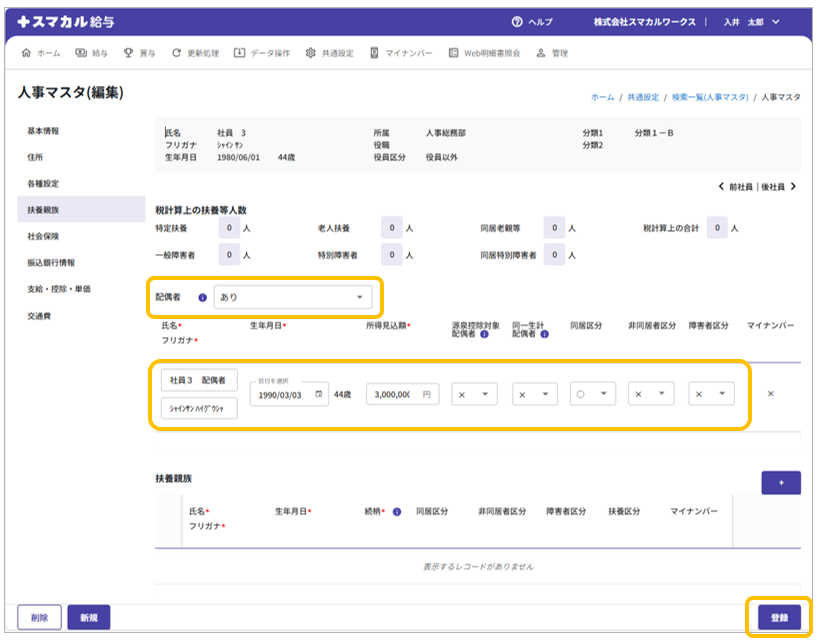

扶養親族

従業員の扶養親族情報を登録します。

【配偶者登録】

「扶養親族」タブを選択し、「配偶者:あり」を選択します。

その後、後述の項目一覧を参考に情報を入力後、[登録]をクリックします。

★・・・必須項目

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 配偶者 | 配偶者の有無を選択します。 ○あり ○なし |

| 氏名 ★ | 「配偶者:あり」の場合、入力必須項目となります。 配偶者の氏名を入力します。 ※姓と名の間に、全角スペースが必要です。 ※スペースを含めて、30文字までの入力が可能です。 |

| フリガナ ★ | 「配偶者:あり」の場合、入力必須項目となります。 配偶者の氏名フリガナを入力します。 ※英数かな・カナの全角文字は、自動的に半角になります。 ※姓と名の間に、半角スペースが必要です。 ※スペースを含めて、30文字までの入力が可能です。 |

| 生年月日 ★ | 「配偶者:あり」の場合、入力必須項目となります。 西暦で生年月日を入力します。入力後、年齢が自動表示されます。 |

| 所得見込額 | 配偶者のその年の所得見込額を入力します。 |

| 源泉控除対象配偶者 | 源泉控除対象配偶者に該当するかを選択します。 |

| 同一生計配偶者 | 同一生計配偶者に該当するかを選択します。 |

| 同居区分 | 同居に該当するかを選択します。 |

| 非居住者区分 | 非居住者に該当するかを選択します。 なお、配偶者で、国内に住所がなく、また、1年以上継続して居住していない場合、「○」を指定します。 |

| 障害者区分 | 該当するものを選択します。 ✕ :一般障害者・特別障害者いずれにも該当しない 一般:一般障害者に該当する 特別:特別障害者に該当する |

| マイナンバー | マイナンバーの登録有無を表示します。 |

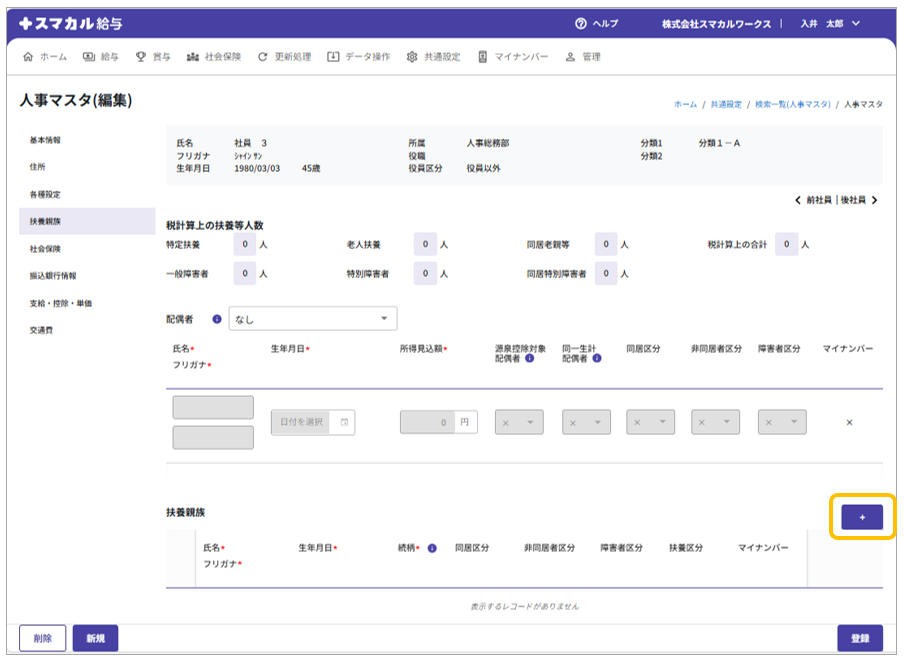

【扶養親族登録】

「扶養親族」タブを選択し、画面右下の[+]をクリックします。

後述の項目一覧を参考に扶養親族の情報を入力後、[登録]をクリックします。

★・・・必須項目

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 氏名 ★ | 扶養親族の氏名を入力します。 ※姓と名の間に、全角スペースが必要です。 ※スペースを含めて、30文字までの入力が可能です。 |

| フリガナ ★ | 扶養親族の氏名フリガナを入力します。 ※英数かな・カナの全角文字は、自動的に半角になります。 ※姓と名の間に、半角スペースが必要です。 ※スペースを含めて、30文字までの入力が可能です。 |

| 生年月日 ★ | 西暦で生年月日を入力します。入力後、年齢が自動表示されます。 |

| 続柄 ★ | 続柄を入力します。 |

| 同居区分 | 同居に該当するかを選択します。 |

| 非居住者区分 | 該当する者を選択します。 ✕:非居住者に該当しない ○:30歳未満又は70歳以上の非居住者 ○(留学生):30歳以上70歳未満の留学生 ○(38万円以上送金):30歳以上70歳未満で、38万円以上の送金が行われている場合 なお、配偶者以外の扶養親族で、国内に住所がなく、また、1年以上継続して居住していない場合に選択します。 |

| 障害者区分 | 該当するものを選択します。 ✕:一般障害者や特別障害者いずれにも該当しない 一般:一般障害者に該当する 特別:特別障害者に該当する |

| 扶養区分 | 年齢情報から自動表示されます。 ※70歳以上の場合は、「老人」「老親等」の選択が必要です。 |

| マイナンバー | マイナンバーの登録有無を表示します。 |

社会保険

従業員の社会保険に関する情報を登録します。

「社会保険」タブを選択し、後述の項目一覧を参考に以下の項目を入力して[登録]をクリックします。

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 健康保険証番号 | 従業員の健康保険証番号を入力します。 |

| 健康保険-被保険者整理番号 | 従業員の健康保険-被保険者整理番号を入力します。 |

| 基礎年金番号 | 従業員の基礎年金番号を入力します。 |

| 厚生年金-被保険者整理番号 | 従業員の厚生年金-被保険者整理番号を入力します。 |

| 厚生年金基金- 加入者番号 | 従業員の厚生年金基金-加入者番号を入力します。 |

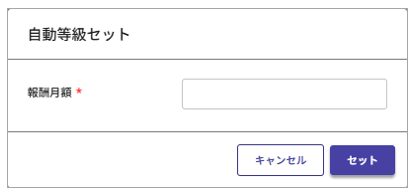

| 健康保険/厚生年金 等級 |

健康保険/厚生年金保険の等級を入力します。社会保険算定時の「従前の等級」として参照されます。 |

| 健康保険/厚生年金 標準報酬月額 |

上記、健康保険及び厚生年金保険の等級を入力すると、その等級に対する標準報酬月額が自動入力されます。 介護保険を月例給与計算時に自動計算させる場合は、健康保険の標準月額報酬額の登録は必須です。 社会保険算定時は「従前の標準報酬月額」として参照されます。 |

| 自動等級セットボタン | ポップアップに入力された標準報酬月額から、「健康保険-等級」「健康保険-標準報酬月額」「厚生年金-等級」「厚生年金-標準報酬月額」を自動算出します。 |

| 等級改定年月 ★ | 健康保険及び厚生年金保険の等級が変更になった年月を入力します。 ⚠注意事項 前回の定時決定後、随時改定がなかった場合は、前年の9月を入力します。随時改定があった場合は、その改定年月を入力します。 ※社会保険オプション導入時のみ必須項目 |

| 被保険者区分 | 被保険者区分を選択します。初期値は「一般」です。 ○一般 ○パート特例 ○短時間労働者 |

| 労災保険区分 | 労災保険の区分を指定します。 この区分は、「労働保険申告書」「労保基礎賃金集計表」で使用されます。 ○対象外 労災保険の集計対象外となります。 ○常用労働者 通常、一般の従業員を指します。 ○役員で労働者 使用人兼務役員を指します。 ○臨時労働者 4ヶ月以内の季節的労働者やアルバイト、パートなどで、労災保険の対象ではあるが雇用保険の対象外となる人を指します。 |

| 雇用保険区分 | 計算時に雇用保険料を計算するかを指定します。 ○計算無し 雇用保険料の計算をしません。 ○料率計算 初期設定の社会保険タブで指定した料率を用いて計算します。 もし初期設定と異なる料率で計算させる場合は、ここで料率を指定します。 「**.***/1000」の形式で入力します。 |

| 介護保険区分 | 計算時に介護保険料を徴収するかを指定します。徴収開始年月はシステム日時から自動算出されます。 ○自動計算 「健康保険の標準報酬月額×被保険者負担分介護保険料率」で計算された金額が適用されます。 ○固定計算 人事マスタの支給・控除・単価タブの介護保険料欄に登録された金額が適用されます。 |

| 70歳以上被用者 | 登録された生年月日から、該当するかどうかを表示します。 |

| 保険料一括計算対象 | 以下の処理対象とするかを選択します。 [料率改正時一括保険料計算][改定後等級保険料移行(2025年度内リリース予定] 上記処理の対象外とする場合や、育児休業などで休職されている場合などに「対象外」を選択します。 |

| 賞与健康保険/厚生年金徴収区分 | 賞与計算で健康保険料・厚生年金保険料を徴収するかを指定します。 ○徴収なし ○徴収あり ⚠注意事項 賞与計算時、ここでの区分が「徴収あり」、かつ人事マスタの「支給・控除・単価」タブの「健康保険料欄及び厚生年金料欄に1円以上の金額が登録されている」場合に、各保険料が計算されます。 いずれかが登録されていない場合は計算されませんので、ご注意ください。 |

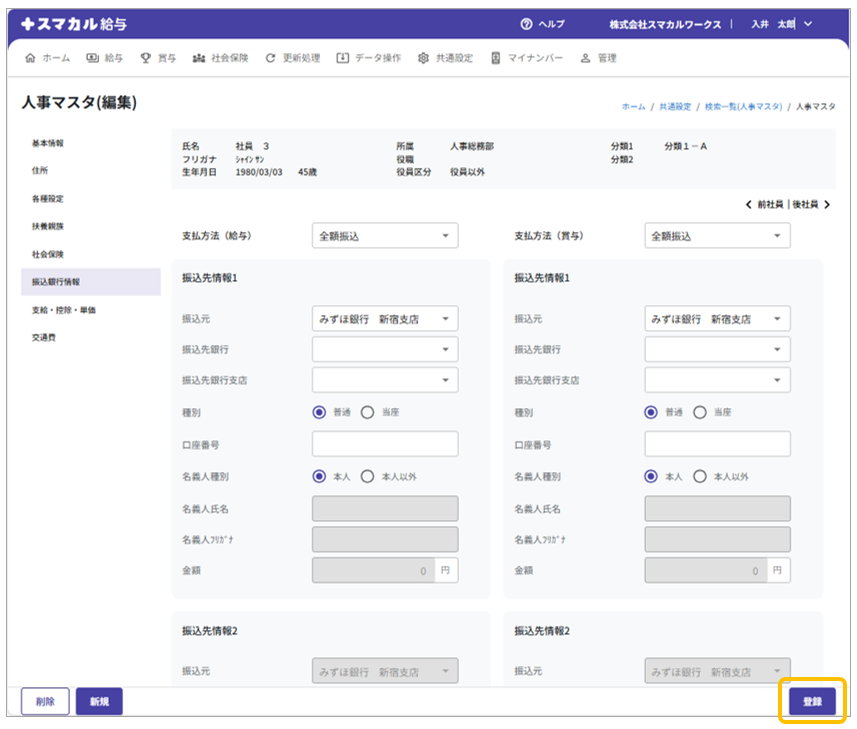

振込銀行情報

従業員の給与や賞与の振込先銀行情報を登録します。

「銀行振込情報」タブを選択し、後述の項目一覧を参考に以下の項目を入力して[登録]をクリックします。

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 支払方法 (給与)/(賞与) |

給与、賞与支給時の支払方法を選択します。 ○全額現金 振込は行わず、全額現金で支給する支払方法 この場合、振込先銀行情報の入力は不要です。 ○固定振込・残高現金 「振込先情報1」で指定されている金額を振込みし、「振込先情報1」の指定金額以外の残高がある場合、その金額を現金で支給する支払方法 ○端数振込・残高現金 初期設定の基本設定タブ内「端数振込時の端数処理金額」が指定されている場合に、「振込先情報1」にその条件に基づく端数金額を振込みし、その残高を現金で支給する支払方法 ○固定振込①残高振込② 「振込先情報1」で指定されている金額を振込みし、「振込先情報1」の指定金額以外の残高がある場合、その金額を「振込先情報2」に振込む支払方法 ○全額振込 「振込先情報1」に全額を振込む支払方法 この場合、金額欄の入力は不要です。 ○端数振込①残高振込② 初期設定の基本設定タブ内「端数振込時の端数処理金額」が指定されている場合に、「振込先情報1」にその条件に基づく端数金額を振込みし、その残高を「振込先情報2」に振込む支払方法 ○固定現金・残高振込② 一定金額を現金支給し、その残高を「振込先情報2」に振込む支払方法 この場合、現金で支給する金額は「振込先情報1」の金額欄で指定します(振込先銀行情報は不要)。 |

| 振込元 | 自社情報に登録されている振込元自社口座から選択します。 |

| 振込先銀行 | 銀行マスタに登録されている銀行から選択します。 |

| 振込先銀行支店 | 銀行支店マスタに登録されている支店から選択します。 |

| 種別 |

口座種別を指定します。 ※振込先銀行でゆうちょ銀行の選択時のみ、「郵貯」が表示されます。 |

| 口座番号 | 口座番号を入力します。 |

| 名義人種別 | 振込先口座の名義人が「従業員本人か」を指定します。 ○本人 振込先銀行口座が従業員本人名義である時に選択します。 この場合、名義人欄とフリガナ欄に人事マスタ-基本情報タブの氏名・フリガナが反映されます。 ○本人以外 振込先銀行口座が従業員本人名義以外である時に選択します。 この場合、名義人(20文字以内)とフリガナ(30文字以内)を入力します。 |

| 名義人氏名 | 振込先銀行の口座名義人が本人以外の場合に、口座名義人の氏名を入力します。 |

| 名義人フリガナ | 振込先銀行の口座名義人が本人以外の場合に、口座名義人の氏名フリガナを入力します。 |

| 金額 | ○振込先情報1 支払方法が「固定振込」「固定振込①残高振込②」の場合、振込金額を入力します。 支払方法が「固定現金・残高振込②」の場合は、現金支給額を入力します。 ○振込先情報2 原則、金額を指定する必要はありません。 なお、支払方法が「全額振込」の場合は、振込先情報1/2に金額が入力されていても全て振込先情報1の口座に振込まれますので、ご注意ください。 |

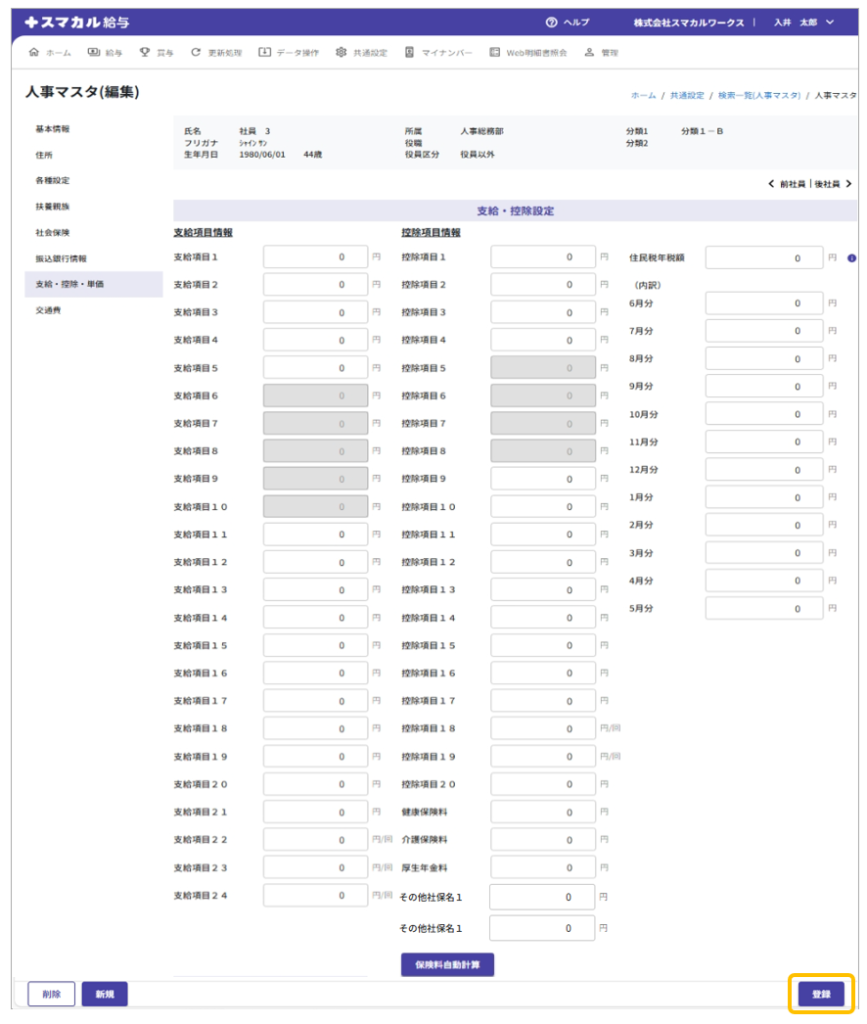

支給・控除・単価

従業員の固定項目の金額や社会保険料、住民税や各種単価情報を登録します。

【支給・控除設定】

「支給・控除・単価」タブを選択し、後述の項目一覧を参考にして、[項目設定]の「給与項目設定」タブに基づいた固定支給項目(最大16項目)・固定控除項目(最大11項目)の金額、変動支給・変動控除項目の回数または宿日直の単価、各種社会保険料や住民税額を入力して[登録]をクリックします。

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 支給項目1~24/ 控除項目1~20 |

単位が「円」となっている項目は、金額を入力します。 単位が「円/回」となっている項目は、変動支給項目・変動控除項目の「回数」または「宿日直」が選択されている項目です。回数は勤怠登録からの入力になるので、ここでは1回あたりの単価を入力します。 なお、[項目設定]の「給与項目設定」で「使用有無:未使用」にしている項目はグレーアウトし入力はできません。 |

| 健康保険料/ 介護保険料/ 厚生年金料 |

各種社会保険料を入力します。 [料率改正時一括保険料計算]による一括登録も可能です。 ※健康保険料に介護保険料を含める場合は、[料率改正時一括保険料計算]は利用できません。手入力する必要があります。 社会保険料率変更後、各種保険料を更新したい場合は、「社会保険料一括変更」をご参照ください。 |

| その他社保名1/2 | 給与計算時、既存の「健康保険」「介護保険」「厚生年金」の項目以外で、社会保険として処理したい金額がある場合に入力します。 項目の表示名称は、予め[初期設定]の「基本設定」タブで登録しておきます。 詳しくは「基本設定-その他項目名設定」を参照してください。 |

| 保険料自動計算ボタン | 「社会保険」タブに登録されている健康保険/厚生年金保険の等級と標準報酬月額を元に、健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金を自動入力します。 ([初期設定]の「社会保険」タブで「貴社厚生年金種類:両方」が選択されている場合は、システムが自動的に「その他社保名1」を「厚生年金基金」の項目として使用します。) |

| 住民税年税額/(内訳) | 住民税年税額を入力後、別項目をクリックすると、年税額を12で割った金額が(内訳)欄の各月に自動反映されます。 各月への手入力も可能です。 ※除算時の余り額は「6月分」に加算されます。 |

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 各種残業単価 | 1時間当たりの各種残業単価を入力します。 ⚠注意事項 |

| 日給者単価 | 支払区分が「日給」または「日給+時給者」の場合の、1日当たりの日額単価を入力します。 |

| 時給単価1~3 | 支払区分が「時間給」または「日給+時間給」の場合の、1時間当たりの時間単価をそれぞれ入力します。 |

| 欠勤単価 | 1日当たりの欠勤単価を入力します。

⚠注意事項 |

| 遅刻/早退単価 | 1日当たりの遅刻単価・早退単価を入力します。

⚠ 注意事項 |

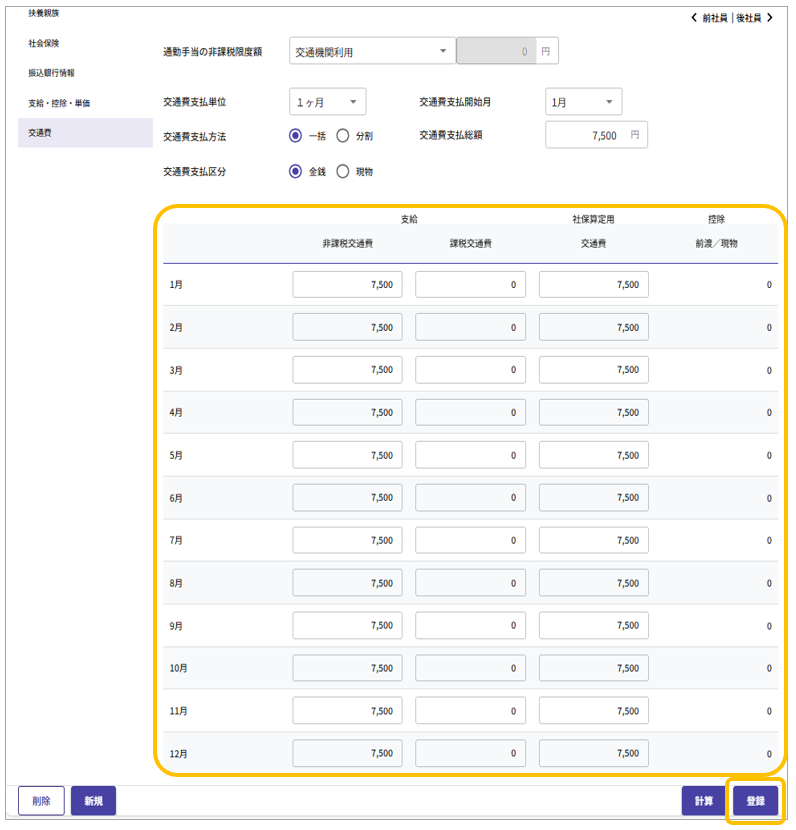

交通費

従業員の交通費情報を登録します。

「交通費」タブを選択し、後述の項目一覧を参考に以下の項目の指定後、[計算]をクリックします。

指定した条件を基に、交通費支払開始月で指定した月を初月とした12か月で表示されます。

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

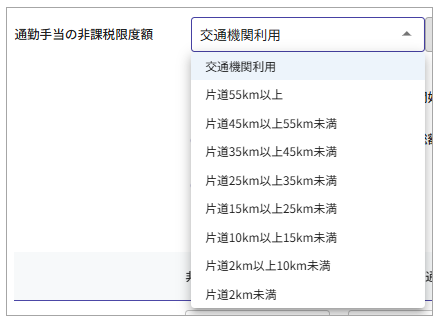

| 通勤手当の非課税限度額 | 通勤手当の非課税限度額を設定します。初期表示は「交通機関利用」です。

「通勤手当の非課税限度額」欄をクリックするとプルダウンが表示されます。 |

| 交通費支払単位 | 支払単位を指定します。 1ヶ月:1ヶ月単位で交通費を支給する場合 3ヶ月:3ヶ月単位で交通費を支給する場合 6ヶ月:6ヶ月単位で交通費を支給する場合 1日分: 1日単位、かつ定額で交通費を支給する場合 この時の1ヶ月の交通費は、1日単位の金額と勤怠情報の出勤日数を乗じて計算します。 出勤日数に小数点以下の数値が入力されている場合は、 小数点以下を切り上げた日数で計算をします。 例)10.5日の出勤日数の場合、11日として計算する。 |

| 交通費支払方法 | 支払方法を指定します。 一括:数ヶ月分の交通費を一括して支払う場合 分割:その金額を月毎に分割して支払う場合 「交通費支払単位:3ヶ月単位、6ヶ月単位」の時に選択できます。 |

| 交通費支払区分 | 支払区分を指定します。 ○金銭(現金支給の場合) ○現物(現物支給の場合) |

| 交通費支払開始月 | 何月分から支給するか選択します。 各月に表示される交通費は、交通費の登録以降、その月の給与計算時に反映されます。 |

| 交通費支払総額 | 交通費支払単位で選択した内容沿った支払総額を入力します。 1ヶ月 :1ヶ月分の交通費 3ヶ月 :3ヶ月分の交通費 6ヶ月 :6ヶ月分の交通費 1日分 :1日分の交通費 |

交通費の月別明細の内容を確認し、内容に問題が無ければ、[登録]をクリックします。

各月の「非課税交通費」「課税交通費」「社保算定用交通費」に直接入力も可能です。